オフロードを走る前に

オフロードバイクでいざ林道やコースへ繰り出すとき、事前に少し準備しておきたいポイントがあります。

そのポイントというのはいくつもあるのですが、今回はホイールとタイヤ周りのお話です。

オフロード競技のために作られているモトクロッサー・エンデューロマシンは空気圧を調整する程度で

良いのですが、トレールバイクやファンバイクの場合は少し手を掛けておきたいので詳しく解説していきましょう。

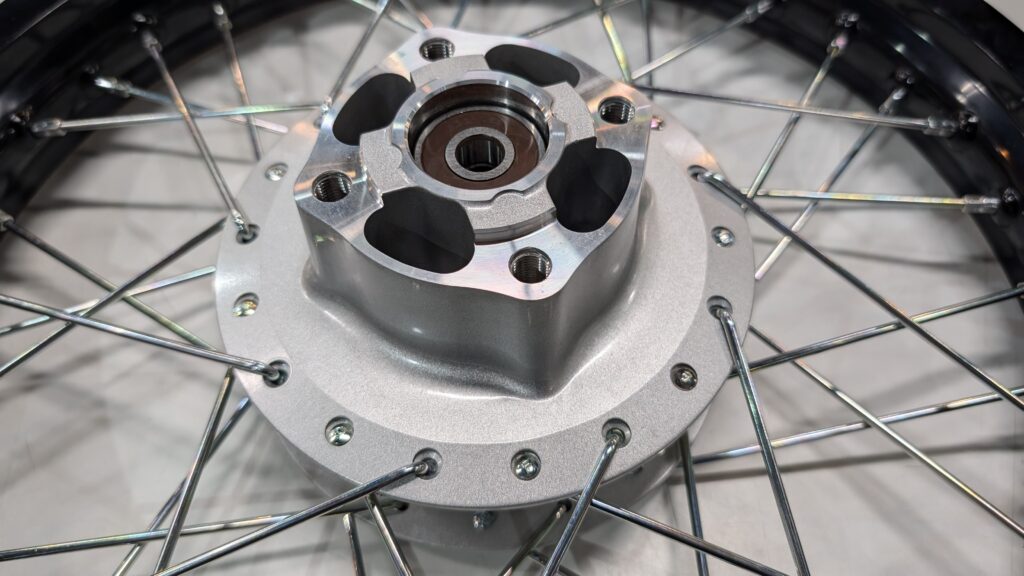

ホイールの構造を知っておこう

まず、ホイールの構造からおさらいです。

オフロードバイクというのは文字通りオフロード走行時の衝撃を吸収して走るため

こうしたスポークホイールが一般的です。

キャストホイールで無茶するとホイールが割れてしまうのです・・・

ホイールの中心部はハブと呼びます。

ここにホイールベアリングやブレーキディスク(ドラム)やスプロケットが装着されます。

ホイールの核となる部分ですね。

太い針金のようなものがご存じスポーク。

スポークを固定するナットのような四角形のパーツがニップル。

そしてホイール外周のリングがリムと言います。オフロードバイクは基本的にアルミ製ですが、

小排気量車やファンバイクでは鉄製のものもあります。

つまり、ハブ・スポーク・ニップル・リムを組み立てたものがスポークホイールということですね。

スポークホイールのメリットは前述の通り、衝撃を逃がしてくれる柔軟な特性にあります。

タイヤ側の構造

次はタイヤ側の構造です。タイヤそのものの構造ではなく(ベルトとかカーカスとかね)

タイヤの中にある構成部品の解説ですね。

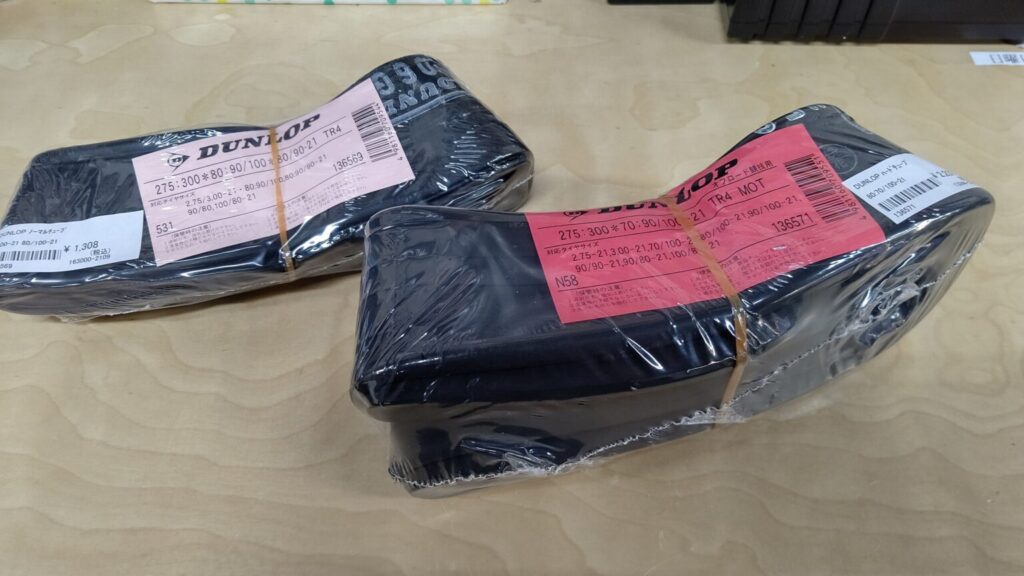

チューブ

まず、タイヤの中にはチューブがあります。

スポークホイールは一部を除いてチューブを入れて使用します。

ここで、トレールバイクとモトクロッサーの違いが出てきます。

トレールバイクはノーマルチューブというものが入っていますが、

モトクロッサーはハードチューブ(強化チューブとかヘビーチューブとも)

を使用するのが一般的です。

画像で言うとピンクのラベルの薄い方がノーマルチューブ。

赤いラベルのものがハードチューブと呼ばれます。

厚みが倍ほど違います。この厚みによって穴が開きにくく(パンクしづらく)なっています。

シンプルな発想ですがこれはとても有効で、

一昔前はハードチューブに古くなったチューブを切って被せるというテクニックもありました。

オフロードでは低圧で走るため、タイヤが潰れた際にリムとタイヤでチューブを

強く圧迫して穴が開いてしまう「リム打ちパンク」というトラブルが度々起こるのです。

ハードチューブでも足りないという方には更に厚みを1.5倍程に増したスーパーヘビーチューブというものもあります。

流石に少し重くなってしまうのですが、パンク耐性は非常に強くなります。

モトクロス・エンデューロ共にこのチューブかムースで無いと無理、というライダーもいますね。

と、いうわけで可能であればチューブはハードチューブ・もしくはスーパーヘビーチューブに変えておくと安心です。

余ったノーマルチューブはパンク修理用に携行しておくのも良いでしょう。

現地でパッチ修理は成功率が怪しいですし(砂だらけのオフロードでボンド塗ってパッチ貼って・・・ってやり辛いのです)

ハードチューブを持って歩くのは重要的にしんどいので、持ち運びにはノーマルチューブが良いのです。

リムバンド

次にご紹介するのはリムバンドです。フラップと呼ぶ場合もありますね。

こんな感じのリム外周に巻くバンドです。

これはどういう役目なのかというと、スポークホイールはリムの裏側にニップルの頭が並んでいて、

走行中はこのニップルの頭が衝撃を受けるたびに飛び出して、チューブをツンツンと突いているのです。

チューブをツンツンするのもおでんをツンツンするのもあまりよろしくありません。

故に、リムバンドを巻いておかないとチューブに穴を開けてしまう可能性があるので、

保護のためにこうしたバンドを巻いています。

これは専用のリムバンドでも良いですし、

昔のワークスチームや本気のライダーは布ガムテープを巻いている方も多かったと思います。

千切れる心配がないですからね。

ただ、テープ故に剥がした跡には粘着が残りますし、ニップル周辺に溜まった泥の除去が難しいこともあって、

メンテナンス性ではおススメ出来ないところもあります。

現在はDRCから専用のテープが販売されているので、これであれば粘着が残りにくいですし、

ドライヤーを当てながら貼り付けることで泥の侵入もある程度防止出来ます。

これは結構具合が良いのでオススメですね。

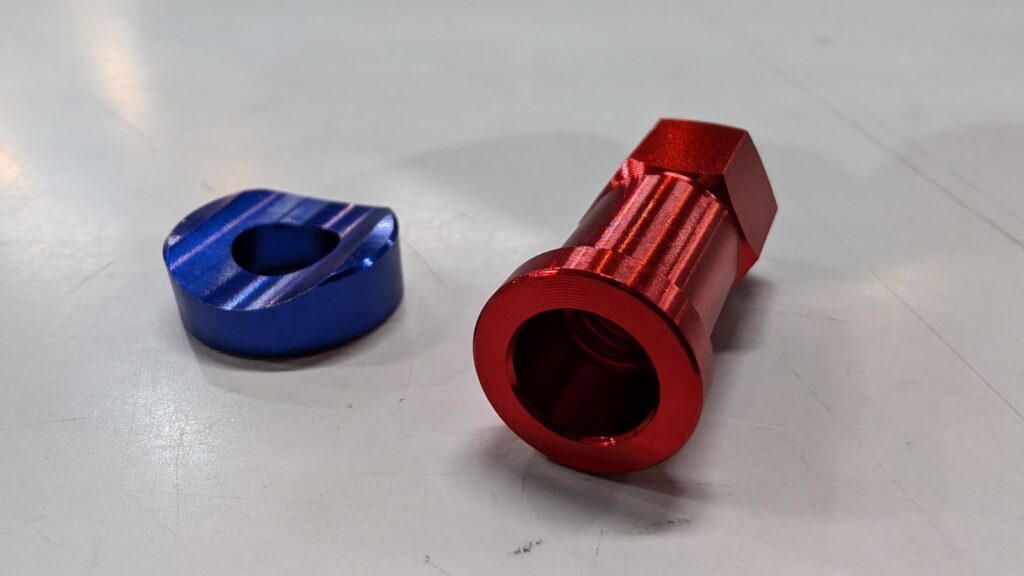

ビードストッパー

ノーマルのトレールバイクにはまず装着されておらず、林道に行くなら是非取り付けておいて欲しいのが

このビードストッパーです。商品によってはリムロックとも呼びます。

タイヤのビード(縁の部分)をストップさせるのか、リムをロックさせるのか・・・・

主体をどちらに置いているかというだけで、同じ意味です。

ビードストッパーは画像の通り、リムに固定する形で取り付けます。

タイヤのビード(縁の部分)をリムに押さえつけることで

強力な駆動力やブレーキの慣性などによって、

リムとタイヤがズレる現象(リムスリップなどと言います)を抑える役割を持っています。

通常オンロードで走る場合の空気圧は1.5-1.8kgf程度に設定されていますが、

オフロードではタイヤをたわませてグリップ力を高めるために1.0kgf以下に落とすことが多いです。

そうなると内圧が下がり、リム・タイヤ・チューブの保持力も下がるので、ビードストッパーが必要になるというわけですね。

1.0-0.7kgfまでは1個、0.7kgf以下にまで落とすなら2個以上取り付けることを推奨しています。

逆に言うと、ビードストッパーを未装着のままで空気圧を落とすと著しくリムとタイヤがズレやすくなります。

これは後述しますが、パンクの原因になりうるのでオフロードで遊ぶならビードストッパーはマストアイテムと言えます。

ビードストッパーを取り付けるとこんな感じにボルトがリムから飛び出た形になります。

固定のためにワッシャーとナットを使用するのですが、見ての通りワッシャーが

座面に合っていませんね。リムはアーチを描いた形状になっているので当然なのですが・・・

そこでこんなパーツがあります。

青いパーツがリムロックスペーサー。平ワッシャーと異なりリムの形状に合った形で

しっかりと支えてくれます。

そして赤いパーツがクイックリリースナット。

これは簡単に言うと長ナットなのですが、ねじ山を

途中から配置することにより、ネジの締め代を少なくする設計になっています。

名前の通り、クイックに(素早く)リリース出来る(着脱できる)ナットと言うわけ。

普段の整備中でも重宝しますし、オンタイムエンデューロのようなレース中のタイヤ交換では

こうしたパーツによる秒単位でのタイム短縮が影響してきます。

副産物的な効果としては、ビードストッパーのネジ山の腐食を防いでくれる効果もあったり。

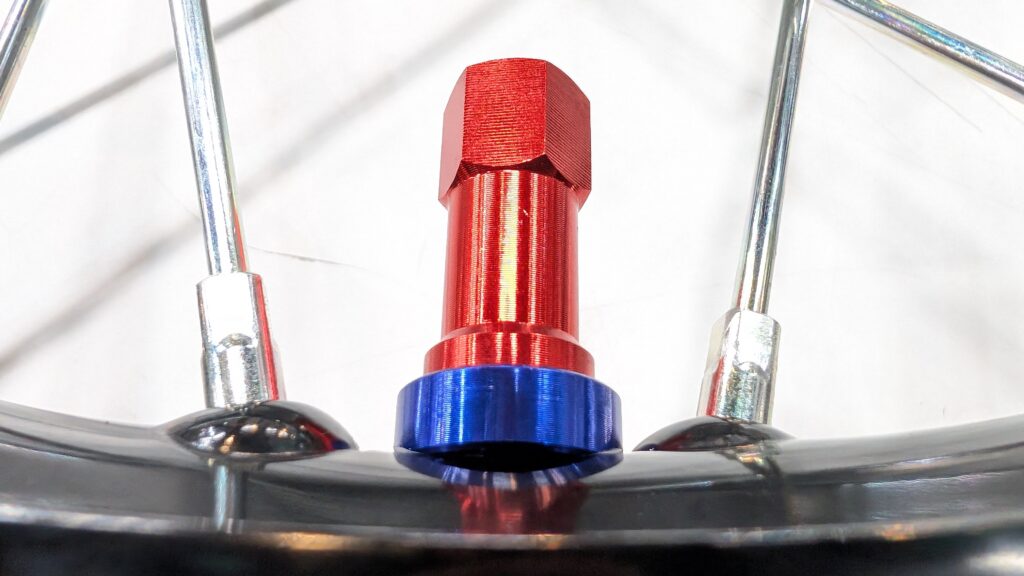

エアバルブ

最後に説明するのはエアバルブ。チューブの空気を入れる口の部分ですね。

これはトレールバイクだと通常は普通のナットにバルブキャップが付いた形になっています。

しかし、オフロードを走るならナットは取り外すか、キャップ側に寄せて遊ばせておいてください。

その代わりに取り付けるのがこうしたマッドガード(泥除け)です。

これを付けておけば泥の侵入をある程度抑えることが可能です。

何故ナットを外してマッドガードに交換するのかと言うと、

ナットでチューブをリムにガッチリ固定していると、前述のようにリムとタイヤがズレた際に、

チューブも一緒にズレてしまうことにより、バルブの根元から千切れてしまうケースがあるためです。

こんな感じに千切れることになります。

決して珍しい話ではなく、これはビードストッパー無し・バルブナットをガッチリ締め付けて、

空気圧を落としているというライダーの中ではかなり頻繁に遭遇するトラブルです。

なので、必ずナットは外すor緩めることと、ビードストッパーは取り付けた上で空気圧は調整しましょうというのが今回のポイントになります。

また、各パーツの正しい取り付け方法も確認して行っていくのが大切なので、諸々注意して作業してくださいね。

まとめ

以上がホイールとタイヤを構成する部品とそれぞれの役割になります。

オフロードでしっかり遊ぶのであればハードチューブやビードストッパーは是非装着しておきたいところですね。

その上で空気圧を適切に調整して乗れば、リスクを抑えながら思いっきり乗ることが出来ます。

パンクのリスクを気にしながら乗っていても楽しくないので、これらのポイントを押さえて遊んでくださいね。

おわり