今回は直球なタイトルでお送りします。ダープラブログでございます。

タイトルの通り、売れるヘルメットってなんだろうというテーマです。

みんなが欲しいヘルメットなのか、要望の最大公約数的なヘルメットなのか。

我々販売店からすれば、売れるヘルメットというのは是非欲しいものですが、

ユーザーの皆様が求める機能というのは人それぞれ、一言でこうだと言える要素は中々ありません。

そこで、既存のヘルメットの評価の高い部分をピックアップして、売れるヘルメットとはなにか考えて行こうと思います。

1:安全性

ヘルメットとは保護帽である

まずは大前提、ヘルメットというのは保護帽の一種です。

転倒や障害物との接触時に頭を守るための帽子なんですね。

故に頭を守る性能は一番大事なポイントです。

そりゃあそうでしょというところですが一応確認も兼ねて。

と言う訳で第1のポイントは安全性です。

規格

安全性というのは実際にあたまをぶつけてみて・・・とはいかないのですが

色々な基準で測ることが出来ます。

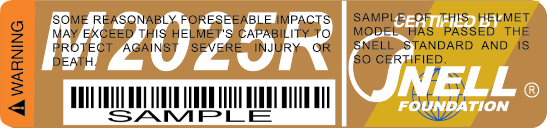

まずは安全基準や規格。公道走行に必須なSG規格やハイグレードモデルに多いSNELL規格。

海外向けのDOTやECEという規格もあります。

MFJ格式のレースに出たいならMFJ公認か否かというのもポイントですね。

なんの規格にも通っていないヘルメットは偽物や

装飾用半キャップなどを除いて以外には中々ありませんが、

最初にチェックしておきたいところです。

素材

規格の他に、帽体=シェルの素材で判断する方法もあります。

比較的安価なヘルメットに多いABSやポリカーボネートと呼ばれるプラスチック系樹脂や

FRP、更にカーボンなど。

そして、現物を触って確かめる方法もあります。

帽体の被り口をちょっと押してみると、樹脂系素材のヘルメットはある程度たわみますが、

FRPやカーボン系のヘルメットはかなり固めの感触です(たわまない)

固いというのが絶対的に有利だとか必須というわけではありませんが

SNELL規格に対応したヘルメットは基本的に固いものがほとんどです。

安全ギミック

近年は帽体や衝撃吸収ライナーの他に、ヘルメットに衝撃を逃がす

特殊なギミックを持ったヘルメットも増えています。

代表的なのはMipsというモノ。

内装と衝撃吸収ライナーの間に薄いプラスチックのシートを仕込み、

このシートが前後左右にズレることで、衝撃を逃がす効果があるとされています。

シンプルながら非常に効果的だと思います。

基本的に脳天から垂直にクラッシュするような転び方は現実的にはあまり無く、

多くの場合、斜めにぶつかって回転するような力が掛かることがほとんどです。

なので、回転方向への力を空振りさせるこのギミックは理にかなっていますね。

似たような発想のギミックがSHOEIやBELLのヘルメットにも採用されています。

SHOEIはMEDS・BELLはFLEXという名前が付けられており、

どちらも衝撃吸収ライナーを分割構造とし、

強い力が加わると、スライドすることで衝撃を逃がします。

各社若干アプローチに差はありますが、同様の効果を狙ったものと考えて良いでしょう。

2:重量

第2のポイントは軽さです。

これは現代のトレンドかもしれません。

モトクロスよりは長時間のエンデューロなどで軽いヘルメットの需要が高いですね。

軽さというのは首や肩に掛かる負荷が減り

疲労軽減にも効果的なので、長時間のレースやツーリングでも疲れにくい。

つまり判断力や注意力の低下を抑えるという意味で

前述の帽体強度とは別の意味で安全性にも貢献する要素です。

これは主にSHOEIが得意とするところで、

アクティブセーフティという言葉が使われますね。

そもそもの転倒の要因を減らそうという、攻めの安全性です。

どのくらいの重量が軽さの基準かと言うと、

明確に定められてはいないので主観ベースになりますが、

1.4KGを下回ると軽いヘルメットと評価される傾向にあるかなと感じます。

帽体が薄く成型されていたり、カーボンなどを使用することで1.3KGや1.2KGというヘルメットもあります。

重いよりは軽いにこしたことは無いので、軽さはやはり大事なポイントですね。

ただ、軽さを追求すると、帽体強度の確保との両立が難しいところでもあります。

ヨーロッパ系のヘルメットメーカーは、欧米や日本のヘルメットより

極端に軽いものが多くありますが、

これは帽体の厚みを薄くすることで、敢えて

衝撃を受けた際に潰れたり割れたりしやすい・クラッシャブルな構造になっているためです。

(簡単に言えばスポンジ的な発想)

これは帽体の厚みが薄くなり、ライナーの割合が増えることになるので、

重量も自然と軽くなるという理屈ですね。

3:多機能・付加価値の有無

最近のヘルメットは多機能なものが増えています。

本来保護帽なので、頭が守れて風が抑えられれば良いのかもしれませんが、

インカムに対応しているか否か、シールドはあるか、ピンロック対応か、

インナーバイザーはあるか、言い出せばキリがありません。

そのくらいヘルメットの多機能化は進んでいるということですね。

オンロードヘルメットではありますが、

昨年からSHOEIよりスピーカー・スカウター内蔵のヘルメットまで出てくるようになりました。

敵の戦闘力は測れませんが、ルート案内や通知など

様々な情報が表示されるそうです。一度体験してみたい・・・

人気のギミック・インナーバイザー

スカウターがオフロード用として出て来るのはまだ少し先と思われますが、

インナーバイザー付きヘルメットは結構出ています。

多機能ヘルメットで重視されるのはやはりココではないでしょうか。

従来、シールドのカラー選びは結構悩ましいものでした。

クリアは眩しいし、ミラーは暗いしと、相反する要素を両立させるのは難しい。

しかし、インナーバイザーがあれば眩しいときは展開し、

暗い場所では格納すれば良いのです。操作も側頭部のレバー操作で一瞬。

ツーリング派の方にはかなり役立つ機能ですよね。

しかし、このインナーバイザーにも一つ懸念点があります。

それは額周辺の防御力が低下するということ。

インナーバイザーを収納するスペースを確保するために

額周辺の帽体の厚みは薄くなりますし、

衝撃吸収ライナーを収めるスペースも余裕がありません。

故に、必然的にこの部分の守りは弱くなります。

また、この箇所へのダメージは死亡事故に繋がりやすい

人体にとってもウィークポイントなので、

この部分にギミックを設けるのには少しためらいがあるのも事実です。

機能面では非常に便利なだけに、悩ましいポイントですね。

インカムに対応可能か

近年はインカムに対応出来るかというのも

皆さん気にされるポイントでしょう。

スピーカーの収まる凹みはあるか?

本体を固定するチンガード側面はフラットな形状か?など。

オフロードヘルメットはこの辺りが考慮されていないモデルも多いので、

インカムの使用が前提という方は確認しておきたいところです。

4:フィット感・肌触り

これも言わずもがな、重要なポイントですよね。

長時間被っていて快適なヘルメットが良いとは誰もが思うところ。

この点が快適か否かは、大きく二つの要素で決まります。

価格相応に差が出る内装

一つはヘルメットの価格。

元も子もない話ですが、高価なものと安価なものでは

内装の肌触りやコシに差があります。

フカフカのソファとパイプ椅子の差のような?

頭を包む感触に大きな差があるのは事実です。

画像はBELLのMOTO-10とARAIのV-CROSS4のチークパッド。

どちらも肌触り・吸汗速乾・クッション性が非常に高い、

高額なヘルメットに相応しいクオリティです。

頭に合うか否か

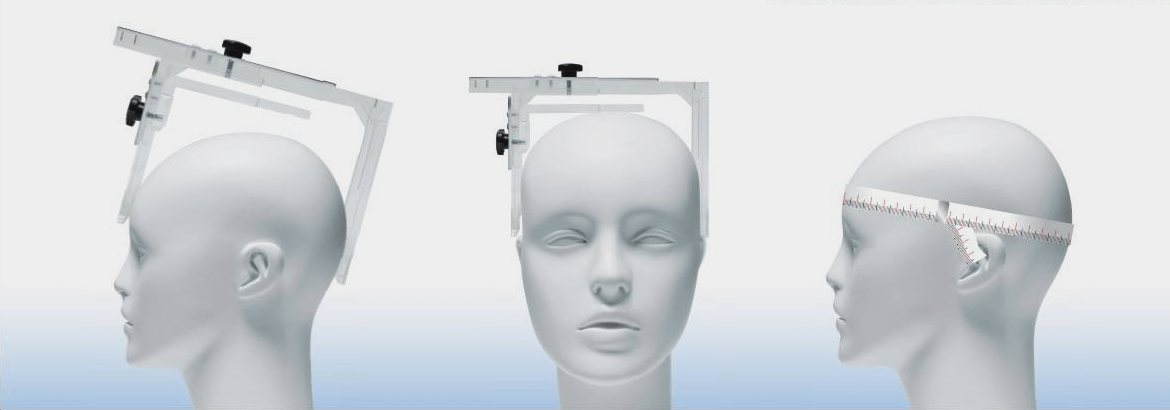

もう一つの要素は頭部形状の相性。

ARAIやSHOEIのような国内メーカーであれば

大抵の方はフィットすると思われますが、

海外ブランドのヘルメットの場合、

相性によって頭に合う・合わないという違いが生じます。

基本的に欧米人の頭部形状は前後方向に長い傾向があり、

欧米メーカーのヘルメットもそれに準じます。

ラグビーボールのような形をイメージして頂くとわかりやすいかな。

一方日本を含むアジア人の頭は前後と左右の寸法差が小さく、

まん丸に近い形の傾向があります。

国内メーカーのヘルメットはこの形に合わせてあるということですね。

この傾向はあくまで傾向に過ぎないので、

日本人であっても前後に長い頭の方は普通に見かけますし、

その逆も然りです。

以前、SHOEIの営業マンさんの頭をフィッティングの練習で測定させて頂いた際に、

測定結果がとても欧米よりの前後に長い形状で、

「SHOEIの社員さんですが海外メーカーの方が相性良さそうですね」なんて話がありました。

確率論なのでそんなこともあるわけです。

ただ、相性が悪いヘルメットの場合、

フィット感に難があるケースもあるということですね。

5:価格

最後は価格です。本音では価格は気にせず

欲しいヘルメットを選びたいところですが現実は中々そうもいきません。

ARAIやSHOEIといった国産ヘルメットは5-7万円ほどで、クオリティが高くても

お手軽・・・とは言えませんね。

逆にDFGのエースヘルメットなどは2万円でお釣りが来る価格です。

どのヘルメットも最も大切な機能は頭を守ることなので、この機能がしっかり担保されていて

その他の付加価値が納得できるものを選びたいですね。

全てを満たせば最高のヘルメットなのか

というわけで、大きく5つの要素に分けてヘルメットに

求められる機能を考えてみました。

これらの要素を全て100点満点で満たせば最高のヘルメットが出来るのか?

そんなヘルメットがあるなら欲しい!と思う所ですが、

残念ながらそういったヘルメットはありません。

どうしても安全性と軽さや、安全性と多機能性、もしくは軽さと

多機能性は両立しないからです。良いとこ取りは狙えると思いますし

各社そこを目指して開発しているのですが。

例えば、オフロードヘルメットの購入を検討する場合、

最初に悩むのはシールド付きモデルかゴーグルモデルかというパターンで

悩む方が多いと思います。

当然、シールド付きモデルの方が色々と便利です。

ゴーグル要らずで使えますし、雨風も凌げます。

しかし、重量面ではゴーグルモデルの方が軽いですし、

多彩なギミックが邪魔になる場面もあったりします。

オフロード特化のVFX-WR

SHOEIの例で言えば、オンロードとオフロードの両立を狙った

汎用性重視のHORNET-ADVよりオフロード特化のVFX-WRの方が

オフロードにおいては快適です。

空気抵抗を無視した長めのバイザーは泥除け効果が高く

寒さや水の侵入も無視した全開放ベンチレーションダクトは通気性に優れます。

同じくシャッターも廃したノーズカバーと前方に伸びたチンガードは呼吸しやすく快適。

そして快適装備は一切付けないことで重量も軽くなっています。

このように、用途を絞って最適化していけば、

その用途に関しては非常に優れたヘルメットとなります。

オン/オフ兼用デュアルパーパスヘルメットのHORNET-ADV

特定の用途に最適化=特化した造りのヘルメットは汎用性では劣ります。

故にロングツーリングにおいてはVFXよりHORNET-ADVの方が快適と言えます。

空気抵抗を軽減するショート・スリット入りバイザーに

開閉式ベンチレーション。

PINLOCK装備のシールドにインカム対応設計。

チンガードの張り出しを抑え風の巻き込みを軽減。

シールドを取り外せばゴーグルを掛けてオフロード仕様としても使用可能。

このように、オフロードに特化するならVFXの長所が際立ちますが、

およそツーリングで快適とは言い難い点もあります。

一方のHORNETはオン・オフどちらにも使用出来て

高速走行も快適ですが、オフロードでは中途半端な点もあります。

(生成AIによる画像)

食べたい具材をこれでもかと盛り込んだボリューミーな

二郎系ラーメンはとっても美味しいけど、

ナルトとメンマのみの具で、あっさりした町の中華そばも良いよね

・・・という例えが適切か否かわかりませんが、

ヘルメットに求められる機能は沢山ある中で、多く載せていくヘルメットも良いですが

不要なものは切り捨てて用途を絞ったヘルメットもまた良いということです。

結論:売れるヘルメットを考えるのはとても難しい

ということがわかりました。当然のことかもしれませんが・・・

少し商売的な目線で言えば、ここまで紹介したポイントを

程ほどに多く押さえていけば60~70点の平均点を獲れる

汎用性の高いヘルメットが出来るということです。

そうしたヘルメットはおそらく売れますし、

それはそれで良い製品だと思います。

しかし、それがメーカーにとって本位か否かは別の話で、

全てが平均点狙いで良いのか?

という葛藤があるのも事実なんですね。

泥除け効果を高めたい一方で空気抵抗を抑えたい

バイザーなどはわかりやすいポイントでしょう。

価格も同じく、クオリティと性能に拘って突き詰めれば価格は高くなります。

BELLのようにスタンダード・ハイエンド・フラッグシップモデルとグレード分けするのも一案ですし

ARAIやSHOEIのように最初から高価格になっても構わないというスタンスも正解の一つだと思います。

ヘルメット選びの正解は人それぞれです。

こう結論付けると元も子もない話になってしまうのですが、

皆さまがヘルメットを選ぶ際、

自分が何を重視したいか?というところでこの記事が参考になれば幸いです。

おわり