この度2年ほど開発を進めていた

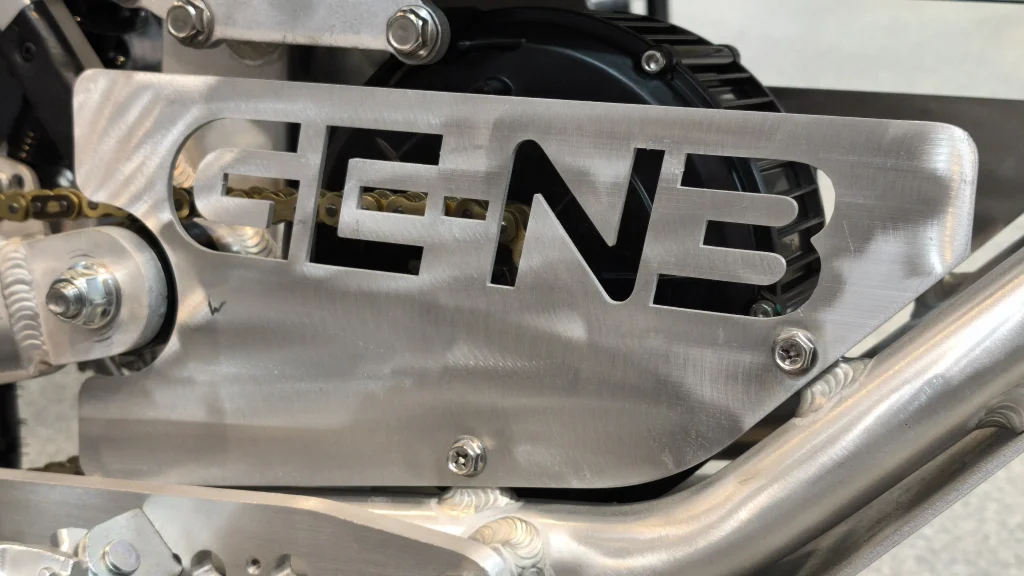

ダートフリークの公道仕様 電動バイクGE-N3がこの度発売となりました。

GE-N3・・・ジェンスリー?ゲンさん?そう、正しい読みは【ゲンサン】です。

なんでこういう名前なのかというと、Generation-3=三世代目という意味で、

ダートフリークがこれまで開発してきたキッズ向け電動バイクの Meow・Woofに続く3つめの電動バイクということから命名されています。

謎のシマシマバイク

初期はWoof-MAXという仮称で大人も乗れるWoofの発展形という形で

開発がスタートしましたが、徐々にコンセプトを変え、

公道から林道ツーリング・簡単なエンデューロまでこなせるような

エンジョイオフロードバイクという形になりました。

開発初期はシマシマの謎の電動バイクといういで立ちで、

試作故に外装はプラダンや木板が使われていたりもしました・・・

公道仕様であることを除けばCRF125FやTT-R125LWEのような

ファンバイク近いところがありますね。

オフロードデビューしたい方~ベテランの方でもゆるーく遊びたい

という用途に最適なバイクです。

(高性能を突き詰めた乗り物ではない)

今の世の中はEV戦国時代で、車はもちろんですがバイクや自転車、

その他スクーターやキックボードなど、

バイクに限らず様々な電動モビリティが群雄割拠する状況です。

そんな中、ダートフリークが提案する乗り物としては、オフロードは欠かせない要素でした。

オフロード系のEVは既製品もありましたが、まだジャンルとして黎明期なので、

単純に輸入する形やOEMという形は避け、自社開発というのもこだわったポイントです。

自社開発なら備品供給などのアフターサービスも輸入元の都合に左右されるリスクは抑えられますし、

なにより好きなだけこだわって開発できます。

そんなこんなで少し時間が掛かってしまいましたが

ようやく発売にこぎつけたのが今、というわけです。

と、いうわけで前置きはここまでにして実車を見て見ましょう。

これがGE-N3。

既存のオフロードバイクともオンロードバイクとも異なる異質なデザインです。

個人的には昔のカセットウォークマンのような印象を受けました。

黒いパネル(バッテリーカバー)がなんだかカセットを入れるスロットに見えませんか・・・?

電動のオフロードバイクと言えば先行するメーカーとしてSurronなどがありますが、

多くのそれは電動モトクロッサーという立ち位置なので、スタイルもモトクロッサーの形状を踏襲しています。

一方GE-N3はオフロード走行を想定はしていても、オフロードユースに特化したわけではなく、

ストリートにも馴染むようなデザインとしたため、この微妙にレトロ感のある独特のスタイルとなったわけです。

詳細解説・フロント周り

ここからはフロントから順番に細部を見ていきましょう。

ヘッドライトはロックガード(飛び石からレンズを守る)付きの

LED仕様のものを採用。大型ランプの割りに軽量で、光量も十分です。

ウインカーは若干柔軟性を持たせてあり、転倒時にポッキリ折れないように配慮されています。

フロントフォークはMTB規格のもの。

パワーと軽さを意識するとバイク規格の部品は色々な意味で過剰なため、このような仕様になっています。

左右別々に役割が振られていて、右がダンパー。

ノブを右に回すことで減衰力が強くなります。(伸び縮みがゆっくりになる)

左がスプリングで、こちらもノブを右に回すとスプリングに圧が掛かる仕組みで、プリロード調整機構になっています(硬さ調整)

電動バイク全般に言えることですが、比較的軽量なものは自転車ベースのパーツが使用されていることが多いですね。

Surronも軽量タイプのLightBeeは自転車に近い車体にモーターとバッテリーを積んだような構造ですが、

ハイパワータイプのStormBeeは完全にバイク規格のパーツで構成されています。

ブレーキも同じくMTB規格のもの。

油圧のディスクブレーキという構成はバイクと変わらないですけどね。

フロントホイール・タイヤは17インチ。

KENDAのキャラメルパターンのタイヤを標準装着しています。

リヤについては後述しますが、

スモールサイズの85ccモトクロッサーやCRM80のサイズと同一です。

ハンドル左側のスイッチはハイ・ローの切り替えにウインカー・ホーンのシンプルな構成。

ハザードはありませんが、まぁこの車格なら不要でしょう。

右のスイッチはなんの機能かと言うと・・・パワーモードの切り替えスイッチです。

モード0(動力カット)

モード1(ローパワー)

モード2(ハイパワー)

これらのモードを切り替えるためのスイッチというわけ。

当然ながら、燃費(電費?)を抑えたいなら1が良く、キビキビと加速感を楽しみたいなら2が面白いですよ。

ハンドルのセンターにはカラー表示のデジタルメーターを装備。

右上にバッテリー残量、中央右に速度表示。中央左にはパワーモードを表示します。

始動・・・もとい電源は非接触型のカードキーを

タンク(じゃないけど)にあるGE-N3ロゴにかざすことでONになります。

もう一度かざせば電源OFF。

ちょっと未来感あってワクワクしますね。

詳細解説・車体中心部

記事の序盤でも触れましたが、黒いパネルの中にバッテリーが納められています。

バッテリーの着脱(パネルの取り外し)には工具が必要なのでワンタッチでバッテリーを着脱出来るようにはなっていません。

が、側面に充電ポートが装備されているので、充電自体はとても簡単です。

バッテリーの下にはエンジン・・・ではなくモーターが鎮座しています。

これまでのMeowやWoofといったキッズ向け電動バイクでは

インホイールモーターを採用していましたが、

重量バランスに影響しやすいホイールが重くなってしまうことや

高出力のモーターを積むためにGE-N3では車体側にモーターを積んでいます。

これにより重量物を車体の中心に集中させることが出来ました。

マスの集中化って言われるものですね。

ストリートを意識しているとはいえ、

仮にもオフロードバイクである以上スキッドプレートは必須です。

トライアルバイクのような形状の3mm厚のものが装備されています。

ドレンホールのような穴も開いていますが、オイル交換・・・は電動なのでしませんね。

フレームはスイングアームを含めオールアルミ製です。

錆の防止・軽量化など、複合的に考えるとやはりアルミが良いですね。

ただ、無塗装のアルミフレームなので、部分的に加工痕や

表面のムラのようなものは見られます。塗装してしまえばこうした跡は見えなくなりますが、

あえてこうした無骨な部分はデザインの一部として、そのまま残して製品化することとしました。

ここもオフロードバイクらしくフラットなシート形状。

・・・って本当に真っ平なのでポジション変更は自由自在ですね。

タンク(じゃないけど)からシート末端までフルフラットになっています。

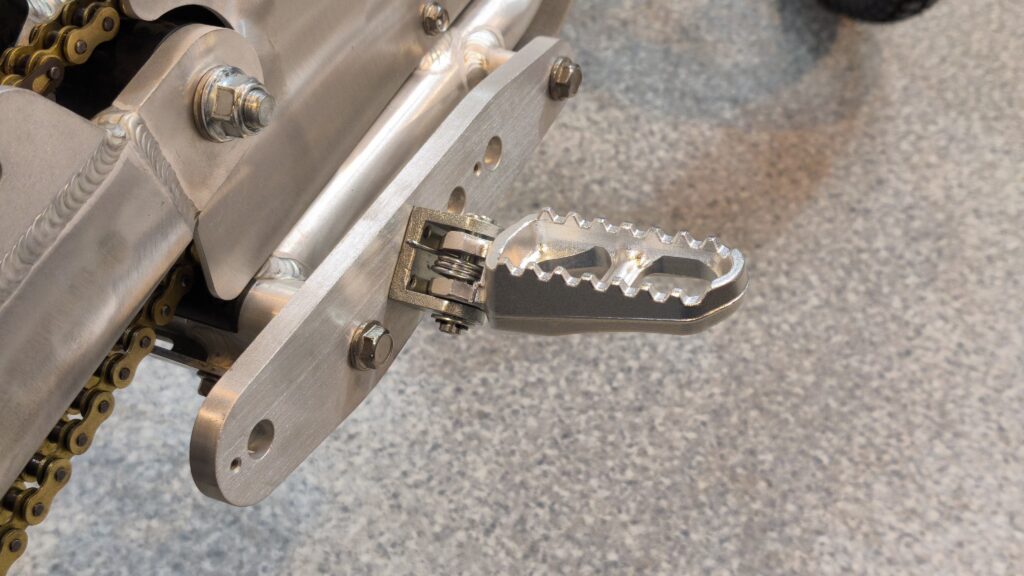

ステップの取り付け位置は4段階に調整できます。

標準位置は前から3番目の位置ですが、4番目の位置は大きく後ろに位置したバックステップとなります。

ここにステップを装着すると大きくリヤ荷重となるため、

フロントアップなどのトライアル的なアクションがかなりしやすくなります。

リヤタイヤへの荷重も強くなるため、斜度のキツい路面でも空転せずにグイグイ登ります。

座って乗るには不自然な足の位置になるため、街乗り向きではないですけどね。

詳細解説・リヤ周り

リヤサスペンションもスイングアームへの取り付け位置が4段階に調整できるようになっています。

標準位置は前から2番目になっていますが、

1番前の取り付け穴に変更するとサスペンションが立ち上がり、

やはりトライアル的な姿勢へと変化します。サスペンションも積極的に伸縮する動きになりますね。

逆に3番目・4番目の取り付け穴にセットするとサスペンションの動きは硬くなります。

比較的スピードを出して走行する場合にはサスペンションが踏ん張ってくれるので乗りやすいかな。

シートから繋がるリヤフェンダー・・・フェンダー?

フレームにそのまま天板を載せたような構造ですね。

フラットな形状なので細身ながらも荷物は割と積みやすいかもしれません。

荷掛けフックが付いていても良かったかも・・・?

今どきの主流であるシャープなデザインとは

大きくかけ離れた無骨なテールランプ&ウインカーユニット。

この無骨さが車体デザインとはマッチしているのが面白いですね。

もちろんLEDです。

因みにこのユニットは最低限のボルトの着脱で取り外し可能になっています。

コース走行を前提とした配慮ですね。

そして、ユニットを外すことによって、公道仕様では封印されている

モード3というフルパワー状態が解放されます。

モード2と比較しても一気に加速・スピードがアップしますので、

コースで走る際には痛快な走りが楽しめますよ。

過激すぎる特性故に行動仕様では封印されているモードという、中々にロマンのあるギミックです。

リヤブレーキもMTB規格の油圧ディスクブレーキです。

制動力は十分ですね。

リヤホイール・タイヤは14インチ。

タイヤはフロント同様KENDA製です。

交換するならDUNLOPやIRC、他各種モトクロスタイヤも履けますね。

車体解説はここまで

というわけで、GE-N3の車体解説はこんな感じでございます。

各部の造りを細かくみても、コンセプト通りの

公道走行可能なエンジョイオフロードバイクという乗り物ですね。

軽量でコンパクトな車体にパワフルで

瞬発力のあるモーターという動力の組み合わせはエンジンバイクとは異なる魅力があります。

そしてなにより排気音が無いので、走る場所や

時間を選ばずスロットルを開けることが出来るというのは

とってもストレスフリー。

(もちろん法定速度順守や安全を確保した上での話ですが)

そこそこ記事が長くなりましたので、

跨ってみたり乗ってみた感想をメインとしたお話は

次の記事で触れようと思います。

記事内でナンバーが装着されている画像があったのでお察しの方も

いらっしゃるかもしれませんが、このバイクは試乗車として瀬戸店に展示中です。

今後、大阪店・神戸店でも試乗いただけるように配車の準備をしておりますので、

ぜひヘルメットを持ってお試しにご来店頂ければと思います。

それではまた次回